心理学研究法A

比治山大学 社会臨床心理学科4: 実験法(1)

4: 実験法(1) はコメントを受け付けていません(公開日:2020年5月7日)

なぜ「実験」をするのでしょう

「実験法」は,心理学研究における最も主要な研究手法の一つです。では,心理学において,なぜ実験をするのでしょう。以前,因果関係と相関関係は同じではないということをお話ししたのを覚えておいででしょうか。実験法は,実は,因果関係を見極めるために非常に有効な方法なのです。

実験研究においては,まず研究者が原因を作り出します。そして,それが生み出す結果を測定します。研究者が作り出す「原因」の部分を「独立変数」と呼びます。それに対して,測定される「結果」のことを「従属変数」と呼びます。「独立変数→従属変数」ですね。耳慣れない言葉かもしれませんが,重要な専門用語なので,必ず覚えてくださいね。

では,ここで一つ例を取り上げましょう。学校の授業で行われる教育方法によって,どのように教育効果が違うのかを調べたいとします。すると,独立変数として操作すべき変数は「教育方法」ということになります。また,従属変数としては「教育効果」を測定するわけです。

じゃあ,ここでは二つの教育方法の違いを調べることにしましょう。ひとつは,大学でよくある講義型の授業です。もうひとつは,最近アクティブラーニングという言葉が流行っていますが,体験型の授業ということにします。

この二つの教育方法によって,どのように教育効果が違うかを調べたいわけですね。では,どうすれば教育の効果を測ることができるでしょうか。ひとつの方法として,学生さんたちにテストを行って,その成績を測定するというやり方があります。また別の方法として,学生さんの授業に対するやる気(これを心理学では「動機づけ」と言います)の程度を測定するという方法もあります。

何か実験によって調べたいことがあるとき,独立変数として,何をどうやって操作するのかということと,従属変数として,何をどうやって測定するかという,この二つの点を決めることがとても重要なところになります。というのは,「独立変数を操作する」,「従属変数を測定する」といっても,そう簡単ではないことも多いからです。

独立変数を操作するときの問題

独立変数を操作しやすい実験と,簡単には操作できないよ~という実験の例をお話ししましょう。

まず,比較的独立変数を操作しやすい例です。この例では「工場の照明の明るさが生産量に及ぼす影響」を調べるとします。となると,実験計画としては,独立変数として照明の明るさを変えようということになりますね。そこで,照明の明るさに2つの水準を設けることにします。明るい条件と暗い条件です。また,従属変数としては,工場の生産量を測定すればいいですね。

この実験計画では,工場の照明の明るさは,物理的なものですし何ルクス(照度という明るさの単位)というように数値的に測ったり表すことができます。また,操作するのも簡単です。

次の例は,独立変数を操作しにくい例です。「面接試験において,受験者のアイコンタクトの頻度によって,どのような印象の違いが生じるか」を調べたいとします。「アイコンタクト」とはコミュニケーションにおいて目が合う行動のことです。となると,次のような実験計画が考えられます。

独立変数としては,受験者の面接者に対するアイコンタクトの量を操作します。アイコンタクトの量が多い人と少ない人に実験的に分けるわけです。従属変数として測定するのは,面接者の受験者に対する評価ということになります。

この実験では,独立変数としてアイコンタクトの量を操作するわけなので,実は,受験者はサクラ役の人間ということになります。「サクラ」というのは実験者とある意味グルになっている人で,実験者の指示に従って役割を演じます(…が,面接者役の実験参加者はそのことを知りません)。

でも,このような実験では,サクラとなった受験者の行動が,ちゃんと研究者が意図したものになっているかどうかを確認する必要がありますよね。これを「操作チェック」と言います。操作チェックのためには,実験中のビデオを第三者に評価してもらい,アイコンタクト量が正しく操作されているかをチェックしたり,アイコンタクト以外の行動がアイコンタクトの高低の条件間で違ってないかを調べなければいけません。例えば,アイコンタクトをしたついでに,サクラ役の受験者から笑顔が表出されていたり,アイコンタクトで目があったことによって会話の量が左右されるなどということがあってはいけません。

このように,心理学の実験においては,特に心理的なものを独立変数とした時には,研究者が意図した独立変数が実験の中で確実に操作できているかをチェックする必要があります。このようなことを,操作の妥当性をチェックすると言います。

従属変数を測定するときの問題

従属変数は,心理学においては,人間の行動について収集された「データ」であることが多いのですが,そもそも行動って,複雑だし,簡単に数値化できるものではありません。心理学は科学ですから,得られたデータが確実なものかどうかという点を非常に重視します。この確実性を表す三つの概念があります。とても重要なので,確実に覚えてください。「妥当性」,「信頼性」,「客観性」です。

妥当性

妥当性とは,測定されたデータが「的を得たもの」かどうかをあらわす概念です。例えば,教育効果を測りたいならば,測定する指標はそれを反映するものになっていなければいけません。教育効果の指標としてテスト成績を測るのであれば,テスト得点が高ければ教育効果があると考えるかどうかということについて,あらかじめ吟味しておく必要があるわけです。あるいは,授業に対するやる気を測ろうや~という研究者もいるでしょう。でも,そのためには,どうやったらやる気を測定できるのか? という問題をクリアしなければなりません。つまり,何をもって教育効果が高まったと考えるのか,そこをきちんと整理して実験は行わなければいけないわけですね。

信頼性

信頼性とは,測定された値がまさに信頼できるかということを表す概念です。言い換えれば,何度測定しても同じ結果が得られるかという指標だと思ってください。例えば,学力テストをするならば,テストをするたびに対象者の得点や順位が変わるようなテストになっていてはいけませんよね。

客観性

客観性とは,測定結果が誰にでも納得できるものになっているかということを表す概念です。つまり,誰が測定しても同じ結果が得られなければなりません。やる気を測るために,対象者に面接(インタビュー)を行うとするならば,面接担当者によって,生徒の反応が変わってくるようではいけませんよね。

この,妥当性,信頼性,客観性は,心理学においてデータを支える3本の足だと思ってください。カメラを支える三脚が,その足の一本が壊れていたらまともに立っていられないのと同じように,どんなにすばらしいアイデアで行われた研究であっても,得られたデータについて,妥当性,信頼性,客観性のいずれかで問題があるとみなされると,その研究にはまったく価値がないと判断されることさえあるのです。

剰余変数を統制する

「剰余変数」は,「干渉変数」,「交絡変数」,「第三の変数」と呼ばれることもあり,独立変数とは別に,従属変数に影響を及ぼしてしまう変数のことです。どちらかといえば,実験においては邪魔ものです。この剰余変数が影響することによって,従属変数(データ)の確実性が低下する可能性が考えられるわけです。

例えば,教育方法による教育効果の違いを調べる実験で,生徒の性別(男女の違い)が学力に影響するかもしれません。あるいは,もともと生徒がもつ学力によって,教育方法の効果が違って表れるかもしれません。また,体験型授業をする先生と,講義型授業をする先生の教師としての力量が違うかもしれません。実験においては,この剰余変数は「統制」することが望ましいとされます。では,どのようにしたら統制できるのでしょうか

ひとつのやり方は,単純に剰余変数を「除去」することです。騒音の影響が考えられる実験ならば,防音室で行うということはよくやられますし,視覚刺激に対する反応を厳密に調べたいなら暗室を使って実験します。このように,感覚の実験であれば,余計な音や余計な光が入らないようにすることはとても重要なんですけど,現実の心理実験では剰余変数を除去することが簡単ではないことは多くあります。

そこで,剰余変数を「一定化」する方法が考えられます。騒音を除去できないならばホワイトノイズ(「サーッ」というノイズ音)を流すとか,性別が影響しそうなら男性だけを参加者として扱う,学力が影響しそうなら一定範囲の学力の生徒だけを使うというやり方です。ただし,この方法では剰余変数の影響はなくせるけれども,得られた結果がその制限の中でしか当てはまらないものになる可能性があります。例えば,男子限定あるいは女子限定の研究結果となれば研究の魅力度はちょっと落ちますよね。

それならば,剰余変数の影響を「バランス化」(均等化)しようという方法がよく行われます。バランス化の方法には,無作為化,マッチング,カウンタバランス(相殺法)などが知られています。「無作為化」とは,二つの教育方法を行うクラスに生徒をランダム(でたらめ)に割り振るようなやり方です。でたらめなので,結果的に二つのクラスの男女比や学力は似たようなものになるでしょうと考えるわけです。「マッチング」ではもっと積極的に二つのクラスを等質にしようとします。例えば,男子が40人,女子が30人いるならば,各クラスを男子20人,女子15人にします。また,男女それぞれで生徒を成績順に並べて二つのクラスに均等に割り振るなどのやり方もあります。「カウンターバランス」は,生徒を成績順に割り振るときに,1番目の人はクラス A,2番目の人はクラスB,3番目の人はクラスB,4番目の人はクラスAというように,上位下位の割り振りを逆に組み合わせることで,影響を打ち消すような方法です。

だんだん面倒になっていくのがわかるでしょうか。そうなんです。剰余変数の統制は大切なことなのですが,常に面倒がつきまといます。でも,人の心という曖昧なものを研究しようとするからこそ,心理学はデータを収集するときの確実性を高めることを大切にするのです。

実験計画(実験デザイン)

何か調べたいことがあるとき,独立変数としてどのような変数をどう組み合わせるのか,従属変数として何をどのように測るのかなどについて,あらかじめ考えて計画することを,実験計画(実験デザイン)と呼びます。ここでは,実験計画を行うときに考慮しなければならない,参加者間計画・参加者内計画と,要因計画について説明しましょう。

参加者間計画と参加者内計画

「参加者間計画」とは,二つの条件に異なる参加者を割り当てることをいいます。例えば,新型コロナ感染症に対する新しい薬を開発したとします。その薬の効果を検証するための実験を考えるとすれば,PCR検査で感染が確認された患者さんたちを2つのグループに分けて,一方には薬を投与して,もう一方には薬を投与せずに,それぞれの症状がどのように変化するかを観察するというのが一般的な方法ですね。このとき,薬を投与されるグループを「実験群」,投与されないグループを「統制群」(対照群)と呼びます。ちなみに,みなさんは「プラセボ効果」(プラシーボ効果)ってご存じですか? プラセボとは偽薬のことで,人は薬としての成分が入っていなくても,効き目があると思い込んで摂取すると症状が改善する場合のあることが知られています。ですから,統制群には通常,偽薬を与えることで,心理的効果を等価にした上で薬効だけを調べるように計画します。

さて,薬の効果を調べたいとき,一人の同一人物を対象に,薬を与えたり与えなかったりして薬効を調べるのは賢いやり方とは言えません。最初は薬を飲まずにいて治らなかったのだけど,1週間後から薬を飲むようになったら治っちゃったなんてことは日常でよく経験しますが,このような方法では,2つの条件の間に,薬の効果だけでなく,時間が経ったことによる自然治癒の効果も同時に入ってきますので,正しい方法で実験を行ったとは言えません。そのため,薬を飲む実験群と,偽薬を飲む統制群には異なる人たちが割り当てられます。これが,参加者間計画です。参加者間計画では,2つの群で重症度が違っていては薬の効果を正しく測れませんから,群を等価にすること(バランス化)がとても重要になります。

「参加者内計画」では,同じ参加者に2つの条件のどちらにも参加してもらいます。実験手続きを繰り返すことになるので「反復測定計画」と呼ぶこともあります。人には個人差(個体差)がありますので,もし,両方やってみて問題にならないようなものなら,全員に両方やってもらうことで,この個人差を統制できますから,よく使われます。新しく開発中の二つの商品のどちらが良いかを調べるのに,それぞれの商品を別々のグループに評価してもらうよりも,全員に二つの商品を見て使ってもらって評価を聞く方がいいですよね。ただし,参加者内計画では,順序効果に注意する必要があります。繰り返すことで疲労が生じて成績が悪くなったり,逆に練習効果で成績が上がったりすることはよくありますし,実験中に得た知識が後の条件に影響するなんてことも考えられます。調査法のところでもいろいろな注意点について説明しますが,前の質問に答えたことによって,次の質問に影響が及ぶ「キャリーオーバー効果」などもよく知られる順序効果のひとつです。

要因計画

実験で扱う独立変数はひとつでないこともしばしばです。複数の変数を扱うときにほぼ必ずと言っていいほど「要因」という言葉を使いますので,これについても説明させてください。要因計画には1要因,2要因,3要因…と何要因でも作れますが,あまり複雑になると実験結果の解釈が大変になるので,一般的には多くても4要因計画くらいが上限かなと思います。でも,人間の行動というものは多くの変数に同時に影響を受けるものですから,1要因しか扱わない実験というのもそんなに多くはありません。

1要因(1元配置)実験計画

1種類の独立変数だけを扱う実験です。例えば,性別の効果を見たいなら,性別という1要因の中に2つの「水準」(男性と女性)があるという考え方をします。扱う実験要因によっては,2水準に限らず,3つ以上の水準を設定することもあります。教育方法の違いを見るのに,講義型授業,体験型授業,グループ研究の3種類を比較しようとすれば,「1要因3水準」というわけですね。

2要因(2元配置)実験計画

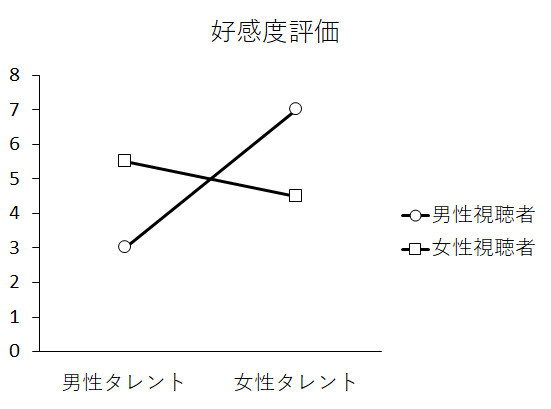

言葉通り,2種類の独立変数を扱う実験計画です。例えば,教育方法(3水準:講義型授業・体験型授業・グループ研究)と生徒の性別(2水準:男性・女性)を扱う実験計画でしたら「3×2の2要因実験計画」というようにそれぞれの水準数を示しながら説明することがよくあります。2要因以上の実験計画では,それぞれの要因が単独に影響するのでなく,「交互作用」といって複数の要因が相互に影響を及ぼし合うパターンが結果として得られることがあります。下の図は,この交互作用の例です。ある歌番組に出演した男性タレントと女性タレントに対する,男性視聴者,女性視聴者の好感度を調査したと思ってください(データはダミーです)。この結果からどんなことがわかるでしょうか。例えば,男性タレントに対しては女性視聴者がより好感を示していて,女性タレントには男性視聴者がより好感を示しているのが見て取れますよね。他にも,女性視聴者よりも男性視聴者の方が,タレントの性別による好感度の変化が大きいという特徴を見て取ることもできます。このように,交互作用とは,あるひとつの要因の効果がもうひとつの要因によって異なって現れることなのですが,これを的確にとらえることによって,人間研究はさらにおもしろくなるのです。

多要因(多元配置)実験計画

このように,3要因,4要因…と多くの独立変数を扱う実験計画がつくれます。「知覚・認知心理学」の授業で,私は顔の研究もやっているんですよと自己紹介をしましたが,顔は男性・女性で作りが違ったり,髪の長さや化粧の有無が違います。また,それを見る側の人間にも男性と女性がいます。だから,顔研究の実験では,参加者の性と顔の性の2つを要因に含める必要が出てくるので,すぐに扱う要因が4要因くらいになってしまいます。しかし,要因数が増えると,交互作用が得られてもその解釈が難しくて理解するのが大変だということがしばしばです。

次回の授業では,今日例にあげた教育方法による教育効果の違いについて,実際に実験をやったとして,どのように結果を見て行けばいいのか,実例を踏まえてお話ししようと思います。

もう,読み上げの声ではごまかせないレベル (^^;) の難しい話になってきましたが,1回ですべてを理解できなくても,他の授業でも同じような話は繰り返しでてきますので,その中で徐々に慣れていっていただければうれしく思います。

確認テストに解答する ←受講生は必ず解答してください!