(公開日:2020年5月26日)

空間を知覚する

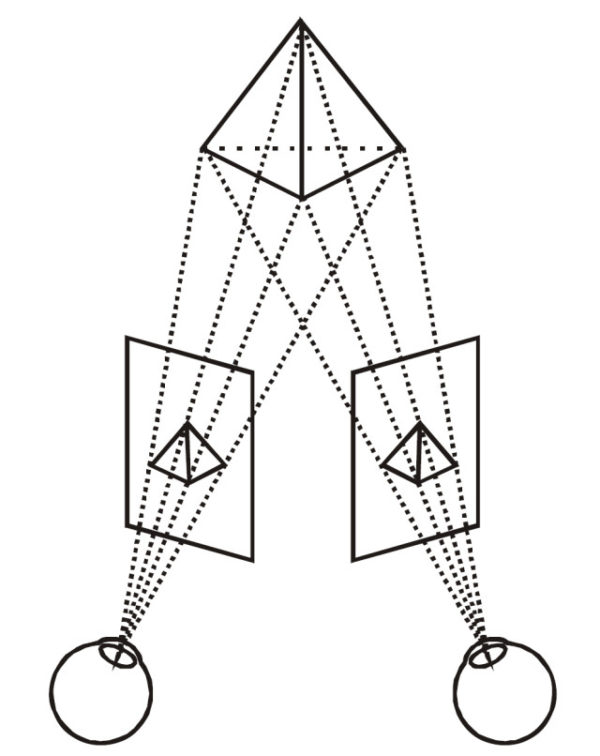

私たちを取り巻く世界は,3次元の広がりを持っています。そのため,同じ大きさの対象であっても,遠くにあれば小さく,近くにあれば大きく見えます。また,見る方向が変わると,ものの形は違って見えます。これは当たり前のことと思われるかもしれません。しかし,私たちの知覚システムは,この当たり前に存在する3次元の世界について,2次元に投影された網膜像を使ってしか情報を得ることしかできないのです。数学的に見ると,3次元の座標(x, y, z)が2次元平面に投影された場合,投影された2次元座標(x, y)のみによって,元の3次元の情報を知ることは不可能な問題です。人の脳は,この数学における不可能問題を解くために,利用可能なさまざまな情報の中から,奥行きに関する「手がかり」(depth cue)を抽出して,それをもとに頭の中に3次元の世界を再構築しています。

人が用いる奥行き手がかりには,(a) 眼球の視運動系に基づく手がかり,(b) 両眼網膜像に基づく手がかり,(c) 運動に基づく手がかり,(d) 静止した単眼網膜像に含まれる手がかりなどがあります。今日はまず,これらの奥行き手がかりについて説明します。

(a) 視運動系手がかり

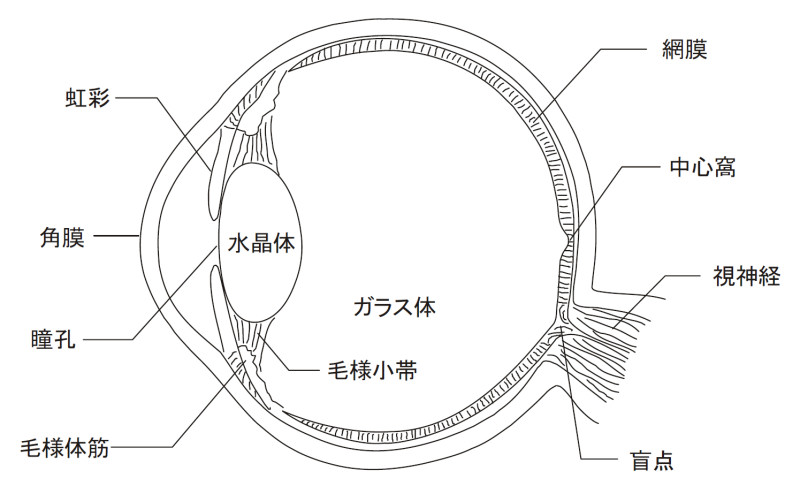

視運動系手がかりは眼球の筋運動感覚が奥行き情報として用いられるものです。我々が特定の奥行きにある対象を見るとき,網膜にその像を結像させる(ピントを合わせる)必要があります。私たちの眼球でピントを合わせる作業を行うのは水晶体(レンズ)です。下の図で確認してください。

私たちの眼は,対象までの距離によって,毛様体筋によって水晶体を周囲から引っ張ることで水晶体の厚みを調節し,網膜にピントのあった映像を投影させる仕組みをもっています。要するに私たちの目はオートフォーカスカメラなんですね。となると,私たちがものを見ているとき,脳はどのくらい水晶体の厚みを調節しているかを知っていますので,それを使って距離を測ることができるわけです。この手がかりを,「調節」(accommodation)の手がかりと言います。

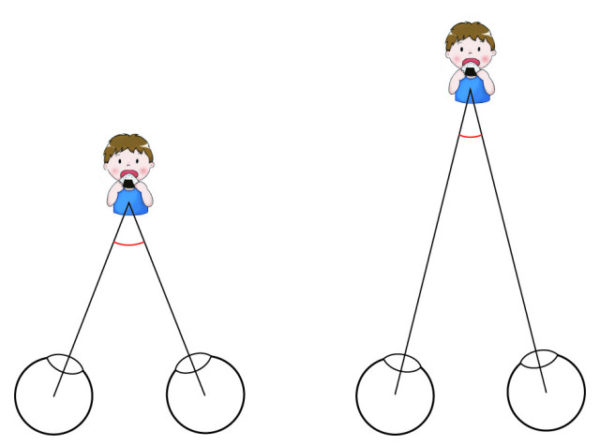

また,両眼の視軸は,近くを見る時には内転し(寄り目になり),遠くを見るときには外転します(平行に近づきます)。この運動を「輻輳」(convergence)と言います。この情報をもとに,脳は対象までの距離を三角測距法で測ることができるわけです。これも対象のある距離についての情報を私たちにもたらします。

この,レンズの調節と,両眼の輻輳運動が,対象までの距離を測るのに使われているのです。これが視運動的手がかりです。

(b) 両眼網膜像による手がかり

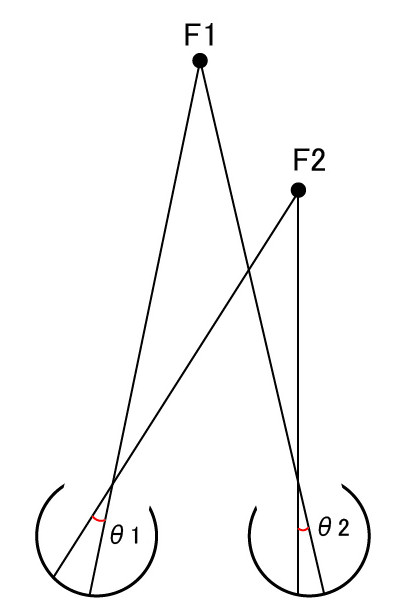

両眼網膜像に基づく手がかりは「両眼視差」(binocular disparity)と呼ばれます。左右の眼は,成人であれば60 mm ~70 mm ほど離れたところについています。そのため,左眼と右眼の網膜像には,見る方向の違いから,わずかなズレがあります。このズレの情報を用いて,対象の距離関係や立体の知覚がなされます。下の図は,左手と右手の人差し指を立てて,左手を奥(F1)に,右手を手前(F2)にもってきたところだと想像してください。このように,2つの対象の間に奥行きの差があるとき,左右の眼には2つの対象の間隔が違って写るのです。下の図において,左眼は2本の指の間隔を直角方向から見るのに対して,右眼は左眼よりも2本の指を斜めに見るので,左眼に写る間隔(θ1)は右眼に写る間隔(θ2)よりも大きくなります。このズレ(両眼視差)が奥行きの知覚をもたらすのです。

大昔,樹上生活をしていた私たちサル型の哺乳類にとって,枝から枝に安全に飛び移る必要がありますので,両眼視差は非常に重要な奥行き手がかりでした。だから,私たちの脳にも,この両眼視差を使って立体を知覚できる仕組みが作られています。

この両眼視差は,映像技術の中でも応用されています。ある対象を観察したときに生じる左右の目の見えを計算して映像化し,それを左右の目に見せるのです。すると,我々はそこに3次元の対象の像を,あたかもそれが目の前に存在しているかのように知覚することができます。このような立体を知覚させるために2枚一組で作成された図版を「ステレオグラム」と言います。下の図は,対象物の左右眼の位置からの映像をそれぞれ左右の眼に見せることによって,ピラミッド型の架空の実体像をつくり出すところを図にしたものです。

このステレオグラムの仕組みは立体映画でも使われていますので,みなさんの中にも映画館で体験してみたことがある人は多いと思います。また,最近,普及し始めたバーチャルリアリティ(VR,仮想現実)の技術は,両眼視差の手がかりに併せて,この後に説明する運動視差の手がかりも同時に与えられることから,視聴する人に極めて実体験に近い体験をさせることができる技術です。下のビデオは,ゲーム開発環境を使って遊んでいるところですが,コントローラで自分の手を表現することができるので,楽しいゲームも作ることができます。私のゼミでは,心理学の実験ツールとしてこのような新技術にどのような応用可能性があるかも調べています。例えば,私たちは目をつぶっていても,自分の手がどこにあるかがわかります。これは,以前お話しした運動感覚をもっているからなのですが,こうやってVRで遊んでいるとき,VRの世界に出てくる自分の手が実際の自分の手の位置より10 cmずれていても,誰もそれに気づかないし,ずれた手を自分の手として上手に使えてしまうのです (^^)。私たちの脳は,自分の身体の位置について,その時々で補正できる能力をもっているのです。これが,ラケットやバットを自分の手の一部のように上手に使えるスポーツの技能を支えているのではないかと考えています。

(c) 運動に基づく手がかり

上で述べたように,私たちサル型の哺乳類は,顔の正面に並んだ2つの眼をもっていて,それを使って両眼立体視を行います。それに対して,草食動物の多くは,広い草原で暮らしながら,捕食者(ライオンなど)が襲ってくるのをできるだけ早く見つけることができるように,2つの眼が顔の左右の側面についていて,できるだけ広い視野をとらえるようになっていますから,両眼立体視ができません。鳥類も,フクロウなど一部を除いて両眼立体視はできません。でも,そのような動物も,3次元空間の中で適切に行動できるのは,動きによっても環境の立体構造が知覚できるからです。

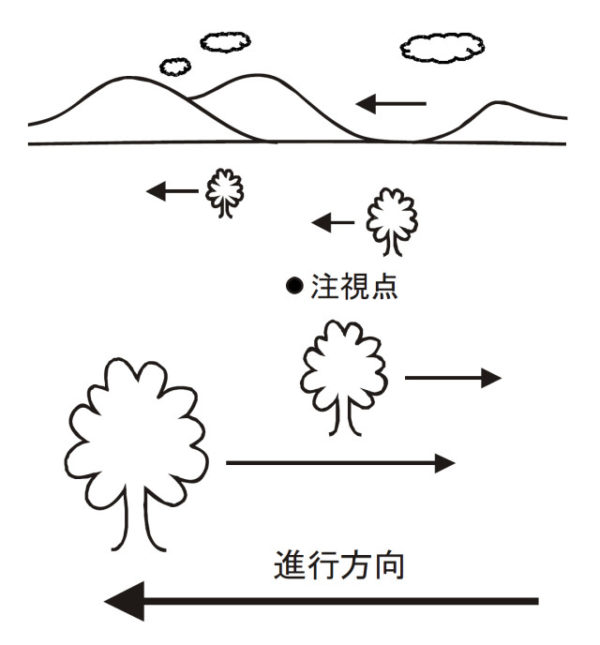

私たちが空間の中で移動すると,近くにあるものほど眼の中で大きく動き,遠くのものはあまり動きません。これを「運動視差」(motion parallax)と言います。両眼立体視が離れたところについている両眼を使って三角測量を行うのなら,運動視差は移動距離に対して対象の位置がどれだけ動いたかを測ることで,同様に対象までの距離を測るのです。下の図は,電車や車で移動中の車窓の景色の動きを表したものです。私たちがどこか1点を注視しているとその点(注視点)は視野の中で動きませんが,それより手前にあるものは,手前にあるほど速い速度で進行方向と逆方向に移動します。また,注視点より遠くにあるものは,遠くにあるほど,進行方向と同じ方向に移動します。電車やバスで移動中に,このような関係に気づいたことのある人も多いのではないでしょうか。脳は,これを知っているので,運動によっても対象までの距離がわかるのです。

余談になりますが,立体映画ができるまでは,映画作品では2次元平面のスクリーンという制約の中で,3次元の奥行きを表現するしかありませんでした。下のYouTubeのリンクは「ミッション・インポッシブル2」という20年前のアクション映画のオープニングシーンです(インラインでは参照できないので,YouTubeのサイトで見てみてください)。トム・クルーズがロッククライミングをしているシーンなのですが,カメラが常に動いているのがわかるでしょうか? この映画の監督は,ワイヤーアクションなど特殊な視覚効果をいろいろと考えて新しい表現をつくり出したことで有名になったジョン・ウー監督なのですが,彼は,常にカメラを動かしてこのシーンを撮影することで,スクリーンの映像に運動視差を与えて,この場所がいかに高くて危険な場所なのかという3次元空間の広がりを再現しているのです。今ならドローンを使えば比較的簡単に撮影できるのかもしれませんが,20年前の技術では,崖っぷちにクレーンを設置したり,ヘリコプターを飛ばしたりして撮影するしかなく,大変だったと思います。それでも迫力のある空間表現をすることにこだわってカメラを動かしたのでしょう。映画監督なのに,知覚心理学者なみの人間に対する理解を感じます(エッシャーもですが,芸術表現と知覚心理学には共通しているところがあるのですよ ^^)。

○YouTubeリンク(ミッション・インポッシブル2)

(d) 静止した単眼網膜像に含まれる手がかり

最後に紹介する奥行き手がかりは,単眼(つまり片眼)で利用可能な奥行き手がかりで,静止画でも利用できるので,絵画の中にもしばしば表現手段として使われます。したがって,ここで説明する手がかりは「絵画的手がかり」(pictorial cue)とも呼ばれます。

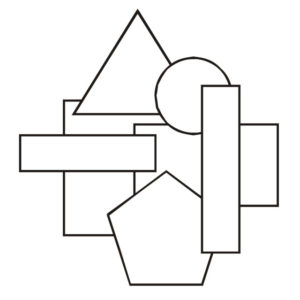

1) 重なり合い

同じ方向に複数の対象物があるとき,近くにある対象物は遠くの対象物の一部を覆います。このとき,覆っている対象の方が,覆われている対象よりも近いと知覚されます。

2) 直線的遠近法

長い廊下のような場所で,天井や廊下と壁で作られた角の平行線は遠くの1点に向かって伸び,その幅は手前では広く,遠くでは狭くなります。これを「直線的遠近法」といい,絵を描くときにしばしば使われるテクニックですが,これも奥行きをもたらす手がかりとなります。下の図は以前お見せした月の錯視の実験を行ったVR空間内の風景ですが,この映像にも直線的遠近法が含まれていますね。

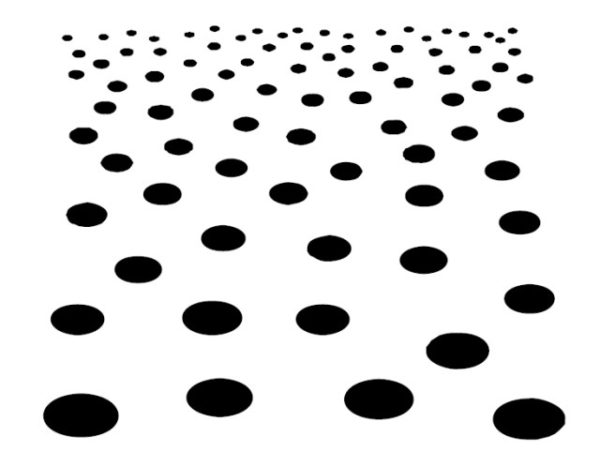

3) 肌理(きめ)の勾配

多くの対象の表面には何らかの模様(肌理;texture)があります。地面にも草が生えていたりして肌理がありますが,その肌理の大きさや密度は,近くでは大きく粗く,遠くでは小さく密になります。これを「肌理の勾配」(texture gradient)といい,有効な奥行き手がかりとなることが知られています。

4) 陰影

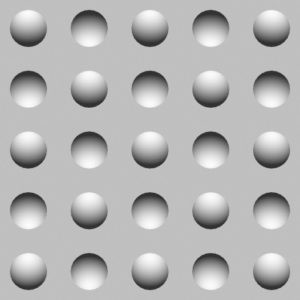

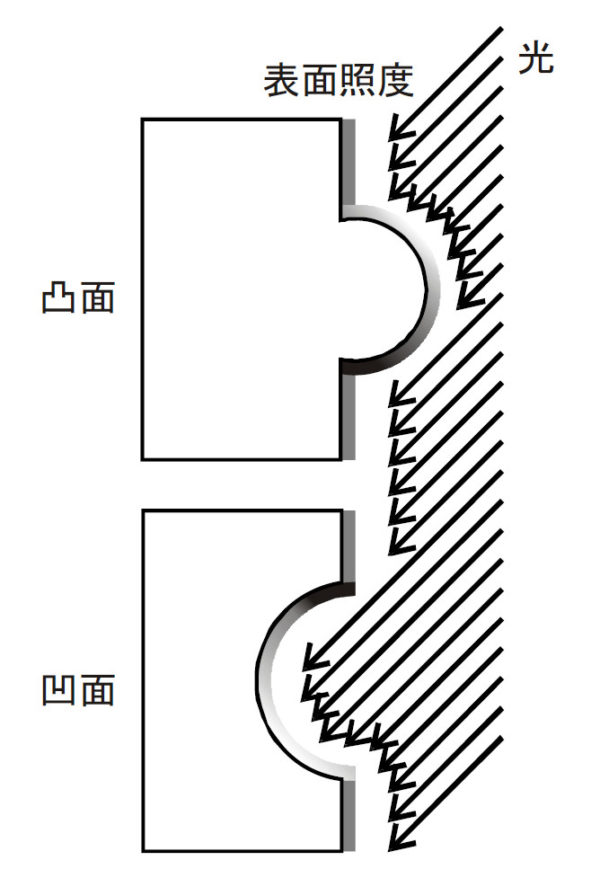

コンピュータ・グラフィックス(CG)では,ある形状と色彩をもつ対象物があって,光を発する光源がどこに設置されていて,カメラがどこに位置していれば,カメラにはどのような光が記録されるかを計算で求めます。そこに描き出される映像は,陰影(shading)と呼ばれる光の強度の違いを含みますが,この陰影も奥行き手がかりとして用いられます。下の図は球面の陰影パターンですが,どのように見えるでしょうか。出っ張っている表面と,凹んでいる表面が交互に並んでいるように見えると思います。中心に位置するのは出っ張り(凸面)に見えるでしょう。

では,似たように見える下の図の中心についてはどう見えますか? 下の図の中心は凹みに見えるのではないでしょうか? しかしながら,この下の図は,単に上の図を逆さにしただけなのですよ。嘘だと思う人は,画面を逆さにしてみてください。奥行きが反転すると思います(自分の顔を逆さにしてみても反転しますね)。

下の図を使って,陰影から奥行きが知覚される仕組みについて解説します。私たちが生活している世界では,ほとんどの場合,光は上からやってきます。光が上からやってくる世界では,出っ張った表面(凸面)があると,上側が光を受けて明るくなり,下側には陰が差します。それに対して,凹んだ面があると,逆に下側に多くの光があたって,上側に陰が差します。脳はこの知識をもっていると考えられています。だから,パターンの上側が明るいと凸に,下側が明るいと凹に見えるんですね。脳は,光は必ず上から来るということを知っているんです。すごいでしょう。

もうひとつ,脳のすごいところをお話しします。下にある映像は,顔の表面を表からみたところと,裏から見たところです。顔は凸状なので,裏からみた顔は凹んだ顔になります。凹んだ表面なので,鼻は下が明るく光っていますね。でも,皆さんには,右側の凹んだ顔も凹んでは見えないのではないでしょうか。脳は,顔は凹んでいないということも知っているのです,社会的動物である私たち人間にとって,お互いの顔を識別することはとても重要なことなので,顔に関する知識は,脳の中で,光は上から来るという知識よりも優先されるようです。だから,凹んだ顔は私たちにとっては,下から照らされた出っ張った顔に見えるのですね。この現象は「凹んだ顔の錯視」(hollow-face illusion)と呼ばれます。

生態学的知覚論

私たちは,常に環境内を動き回っています。知覚の本質的な目的は,環境という3次元空間の中で,生体を適応的に行動させることだと考えられます。このような観点から,知覚心理学者として有名なギブソン(Gibson, J. J.)は,知覚の問題を,抽象的概念としての空間や,単に奥行きと距離の関係というような問題ではなく,「生態が行動する具体的な場」という観点から考える「生態学的知覚論」を提唱しました。彼によれば,生体が行動するとき,網膜には絶えず変化する光の流動パターン(光流動,optical flow)が投影されますが,その変形の中には,空間や対象の3次元性,知覚者の位置などを特定する不変の情報が含まれており,それを抽出するのが知覚の機能であるというのです。

光流動でインターネットを検索すると,例えば,下のビデオに示されるような機械認識の研究がたくさん出てきます。光流動は今,自動運転を行うロボットカーが,自分の進行方向を検出したり,いろいろな対象物までの距離や衝突時間を予測するなどの技術的基礎として使われているのです。

生体の行動や環境との関わりを重視する知覚についてのギブソンの考えは,その後「アフォーダンス」(affordance)という概念を生み,行動に関連した知覚研究が盛んに行われるようになりました。アフォーダンスとは,環境が生体の行動に影響を及ぼす意味のようなものです。例えば,カマキリは餌が前足の長さの80%の距離に入ると攻撃を開始するという性質を持っており,これは前足の長短にかかわらず一定であって,また,とても正確です。人も,どの程度の段差なら手を使わずに上れるかとか,どの程度の高さの柵ならまたげるか(あるいはくぐれるか)など,行動を前提とした判断を求めると,自分の体の大きさを基準に極めて正確に外界を認識しているということがわかります。

このアフォーダンスという考えは,知覚という作業について,単なる刺激の受容と認識にとどまらず,ものと主体の間に行動を引き起こす関係性をもたらすものだという視点を提供しました。説明だけでは難しいので,あえて例を出すと,世の中のドアには「押して開けるドア」と「引いて開けるドア」がありますが,ドアの取っ手のデザインを工夫すると,人は迷わずに自然に押したり引いたりができるようになるのです。そのようなとき,ドアの取っ手は,単なるドアの取っ手以上の行動可能性を知覚者に伝えているわけですね。

このような感じで,生態学的知覚論は,心理学の内側だけでなく,現代においては工学やデザインの分野で活かされる視点となっているわけです。

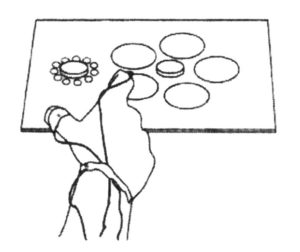

行動には錯覚が生じない?

行動を通してみると,動物も人間もとても正確に世界をとらえていることがわかると言いましたが,行動にはどうも錯覚も起きないらしいということもわかっています。グッデイル(Goodale, M. A.)というカナダの研究者たちは,下の図に示したように,ポーカーチップでエビングハウス錯視の立体版を作成して,錯視の影響を受けた状況で,チップをつかむときの指の開きを調べてみる研究を行いました(図は,Goodale & Milner, 2004を改変して吉田,2011で使用したもの)。その結果,実験参加者は,知覚的には大きな錯視を起こしているのに,指の開きにはまったく錯視が影響していないことがわかったのです。

下の図は,私たちの脳を左から見たところです。私たちの脳は,一番後ろにある後頭葉というところに視覚野をもっていて,そこで視覚情報の処理を行っています。ここで処理された情報は,その後,側頭葉と頭頂葉に分かれます。側頭葉は,視覚対象が「何であるか」を認識するような意識的知覚に関与していると考えられています。それに対して,頭頂葉は,視覚対象が「どこにあるか」を定位して身体の運動や行動を制御する過程に関与していると考えられています。グッデイルたちの研究は,意識的な知覚に関わる側頭葉への経路では錯覚が生じるが,頭頂葉への経路には錯覚を起こさないデータが送られていて,そこが意識的体験とは関係なく,身体を正確に動かしていることを意味しています。

前回,錯覚・錯視のお話をしたとき,こんなに大きな錯覚が起きていて大丈夫だろうかと思った人もいたと思いますが,私たちの脳は,錯覚によって行動が影響されないような作りになっているのですね。

錯覚が人の行動に影響しないことは,大学のキャンパスでも調べることができます。キャンパスの中心には坂道がありますが,あの坂の傾きは何度だと思いますか? 実は,以前,ゼミで実験をしたことがあって,70人くらいの人に坂道の角度を尋ねたら,ほとんど全員が25度から35度の範囲で答えて,平均はちょうど30度というところでした。

でも,実は,坂の傾斜勾配は非常に大きな錯覚を起こすことが知られているのですよ。実は,あの坂,図書館の前で実際に測定してみると,たった8.48度しかないのです (^^;)。

さて,では実験です。あの坂が30度だという人を坂のところに連れて行きます。…で,まず「何度に見える?」って尋ねるのです。すると当然「30度」と答えますね。では,その人に手のひらを出してもらいます。…で,こう言うのです。「手のひらを坂と同じ角度に傾けてみてください。」

手のひらを傾けてもらったところで,手のひらの角度を測らせてもらいます。すると,なんと,8.5度なのです。多くの人で誤差は1度もありません。私たちの意識とは別に,私たちの身体は非常に正確に錯覚を起こさない本当の坂の角度を知っているのですよ。

このように,人間って,実はすごい能力を秘めているかもしれない存在なのですよ~ (^^)。

出席確認

引用文献

- Goodale, M. A., & Milner, A. D. (2004). Sight Unseen: An Exploration of Conscious and Unconscious Vision. Oxford: Oxford University Press.

- 吉田 弘司(2011).周囲のものごとを認識する 今井芳昭(編)心理学から見る日常生活(pp. 115-135) 八千代出版